TCFD提言に基づく開示

当社グループは、2022年5月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同を表明し、TCFD提言に即したシナリオ分析とそれを受けた対応策について検討の上、気候変動への取り組みに関して情報開示を進めるとともに、経営の強靭化とサステナブルな国際社会の実現に貢献してまいります。

当社グループはこれまでも、環境配慮型製品の開発、温室効果ガス排出量削減等により地球環境の保全に努めており、第12次中期経営計画においても独自性・優位性ある製品で世界最先端の技術を支え、サステナブルな社会に貢献する「創造的開発型企業」を目指しております。

ガバナンス

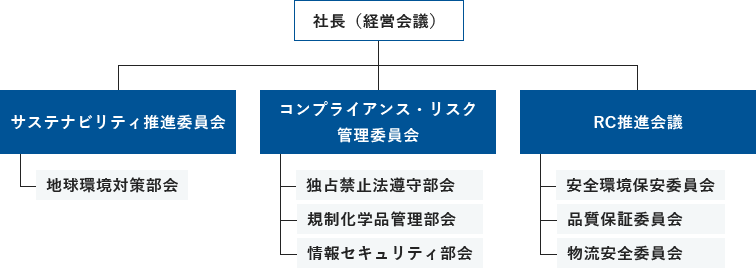

当社グループは、気候変動への対応を含むサステナビリティを経営方針の中核に掲げており、その推進のため、社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置しております。重要なテーマである気候変動問題については、サステナビリティ推進委員会の下に地球環境対策部会を設けており、温室効果ガス排出量削減をはじめとする気候変動への対応に関する内容を扱っております。気候変動に関連する情報はサステナビリティ推進委員会および地球環境対策部会に集約され、課題目標について審議・決定しております。議論された内容は定期的(年2回以上を目途)に取締役会に報告するとともに、取締役会において承認された内容は中期経営計画や年度計画に反映してまいります。また、気候変動への対応に関する計画の進捗状況はサステナビリティ推進委員会にてモニタリング・管理しており、進捗を継続的に監督してまいります。

戦略

当社グループでは、サステナビリティ推進委員会および地球環境対策部会が主体となって気候変動によるリスクや機会の特定、事業への影響度の評価を行っております。リスクや機会を評価するにあたっては、国際エネルギー機関(IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表する複数のシナリオを用いてシナリオ分析を実施しております。今後、分析には以下の2つの将来世界観を想定し、2030年時点の影響を考察してまいります。

| 2℃(1.5℃)シナリオ | |

|---|---|

| 脱炭素社会への移行に向けた取り組みが活発化し、2100年時点において平均気温の上昇が産業革命期比2℃未満に抑えられるよう、政策・規制による影響が拡大すると仮定したシナリオ。 | (参考シナリオ) IPCC第5次評価報告書(AR5)RCP2.6 IEA WEO2021 SDS、NZE2050 |

| 4℃シナリオ | |

| 政府による気候変動対策は現行の政策・規制以上の取り組みは実施されず、2100年時点において平均気温が産業革命期比約4℃上昇し、異常気象災害をはじめとする物理的な影響が拡大すると仮定したシナリオ。 | (参考シナリオ) IPCC第5次評価報告書(AR5)RCP8.5 IEA WEO2021 STEPS |

2℃(1.5℃)シナリオ分析

2℃(1.5℃)シナリオにおける分析では、脱炭素社会への移行のため様々な政策や規制が導入されることが想定されており、当社グループにおいては特に炭素税導入による財務的影響、および温暖化係数の高い製品(高GWP製品)の需要低下による当社製品売り上げの低下がリスクになり得ると捉えております。

一方で、気候変動に対する意識の高まりから、脱炭素社会実現の一端を担うEV(電気自動車)に不可欠なリチウムイオン電池の市場が拡大することが予想され、それに伴い当社が供給するリチウムイオン電池に必要不可欠な材料の需要も高まり、大きな機会となり得ると捉えております。今後、これらリスク及び機会を定性・定量の両面で評価し、対応策を検討してまいります。

| 要因 | 時間軸 | 事象 | 分類 | 対応策 |

|---|---|---|---|---|

| カーボンプライシング | 長期 | 炭素税をはじめとするカーボンプライシングの導入により、事業運営にかかるコストが増加 | リスク |

|

| エネルギーコストの変化 | 中期~長期 | 再生可能エネルギーへの転換に伴う購買電力コストの増加 | リスク |

|

| 化石燃料価 格の高騰に伴う輸送コストの増加 | リスク |

|

||

| 環境配慮型製品の需要変化 | 中期~長期 | 高GWP製品の需要低下 | リスク |

|

| リチウムイオン電池市場の拡大 | 機会 |

|

||

| 低GWPガス製品など環境に配慮した製品の需要拡大 | 機会 |

|

||

| 原材料コストの変化 | 中期~長期 | 複合的な要因により、調達コストが増加 | リスク |

|

| 時間軸の定義 短期:3年未満 中期:3年以上~5年未満 長期:5年以上 |

||||

4℃シナリオ分析

4℃シナリオにおける分析では、異常気象の頻発化および激甚化が想定されており、当社グループにおいては国内拠点での洪水被害が最も大きなリスクであると捉えております。またそれに伴う拠点の営業停止による損害もリスクとして捉えております。今後、これらリスクを定性・定量の両面で評価し、対応策を検討してまいります。

| 要因 | 時間軸 | 事象 | 分類 | 対応策 |

|---|---|---|---|---|

| 異常気象の激甚化 | 短期 | 洪水や高潮による自社拠点への直接的な被害 | リスク |

|

| 洪水や高潮による自社拠点への間接的な被害 (被害による事業活動停止期間の機会損失など) |

||||

| 干ばつ | 長期 | 干ばつの影響により半導体の生産が減少し、特殊ガスの販売機会が減り、売上が減少 | リスク |

|

| 渋川工場では工水使用量が多く水不足となった場合、生産活動に影響を及ぼし、生産量低下から売上減少 |

|

|||

| 時間軸の定義 短期:3年未満 中期:3年以上~5年未満 長期:5年以上 |

||||

リスク管理

当社グループでは、気候変動への対応にあたっては、サステナビリティ推進委員会および地球環境対策部会において、想定される気候変動リスクを明らかにしたうえで、シナリオ分析等の手法を用いてリスクや機会の評価をしてまいります。また、省エネルギー対策など気候変動対策にも関わってくるリスクやそのほかESG重要課題については、必要に応じて他の委員会と連携し、対応してまいります。労働環境やガバナンスについてはコンプライアンス・リスク管理委員会が、品質保証や廃棄物削減、省エネルギー対策についてはRC推進会議がそれぞれ担当しており、継続的に情報を収集し、リスク管理を行っております。審議内容については定期的に取締役会に報告するとともに、討議した対応策を事業活動に反映し、リスク管理を行ってまいります。

指標と目標

カーボンニュートラルに向けた取り組み

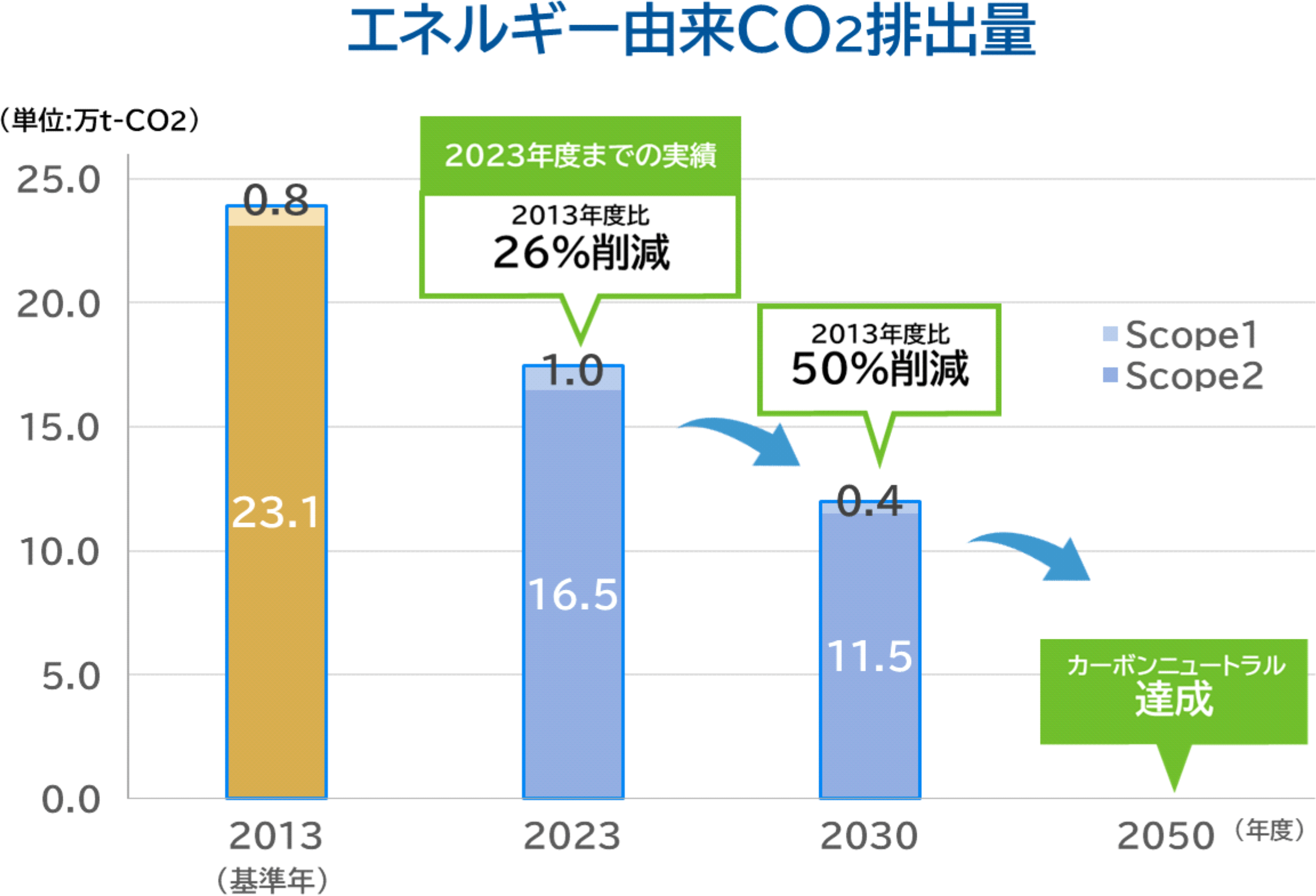

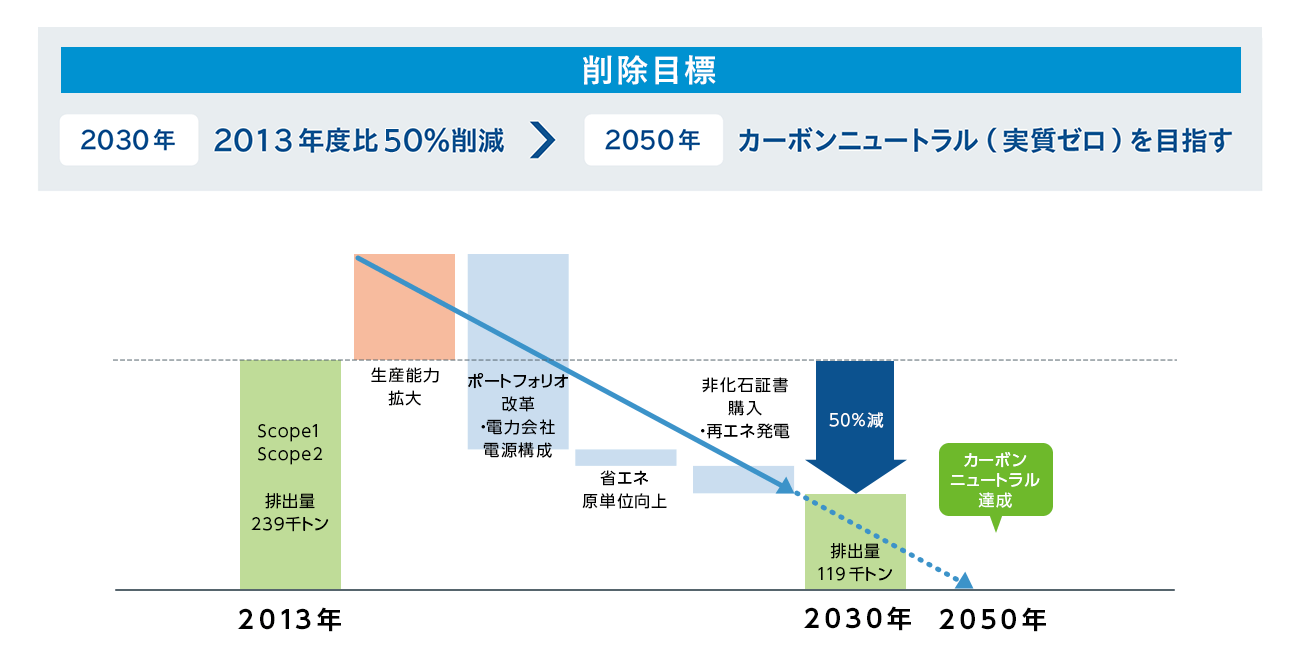

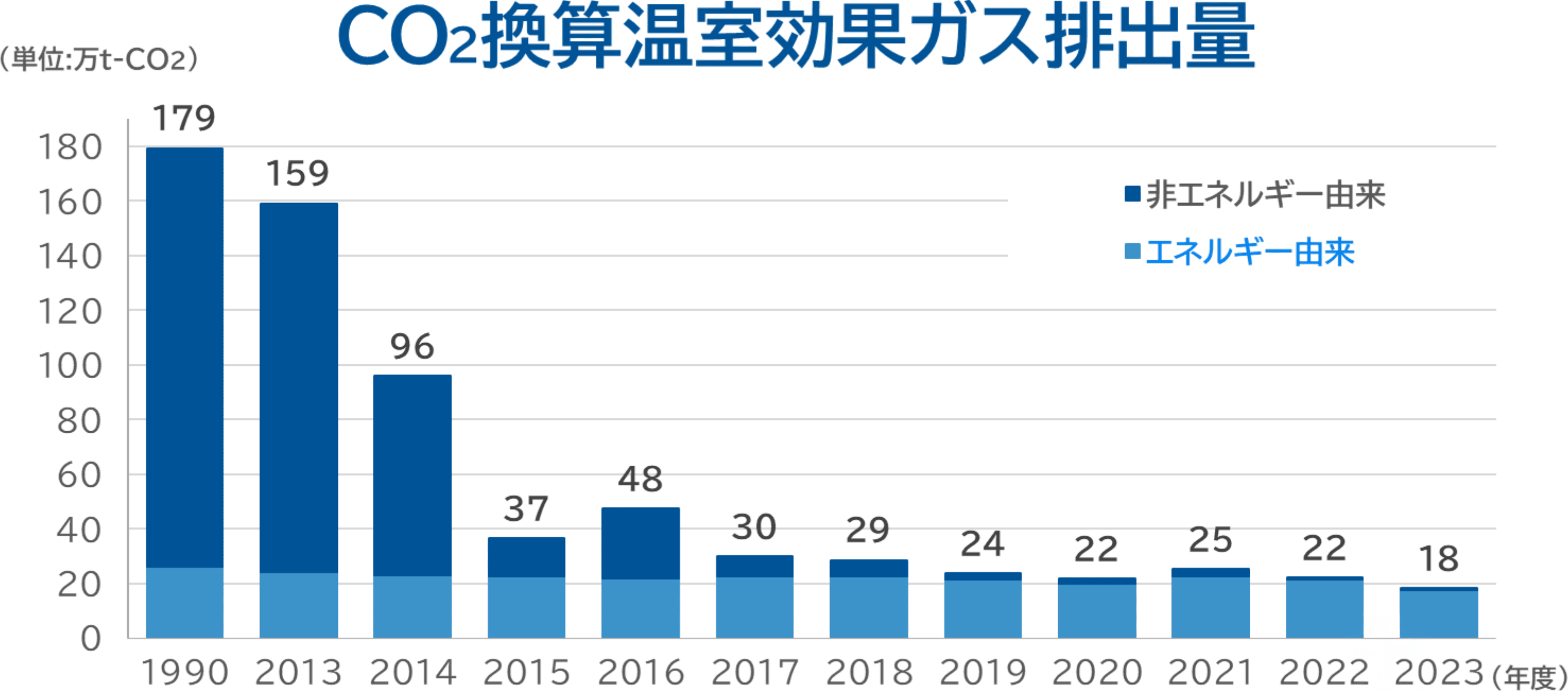

- 2030年度にエネルギー由来温室効果ガス排出量(エネルギー由来Scope1+Scope2)を2013年度比50%削減

- 2050年度にカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)を実現

当社では気候変動に対応するため、2009年より除害設備を導入し、非エネルギー由来の温室効果ガス排出量削減に取り組み、大きな成果を上げてきました。

2022年度より実施している第12次中期経営計画「Dominate 1000」の重点戦略の一つに社会的価値の向上を掲げ、サステナビリティに対する活動推進、エネルギー多消費型製品の縮小と脱炭素への取り組み強化およびリサイクルの推進に取り組んでおります。

そしてサステナブルな社会づくりに貢献するため、エネルギー由来の2030年の温室効果ガス排出量(Scope1,2)を2013年基準で50%削減する長期目標を新たに設定し、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し温室効果ガス排出量の削減を加速してまいります。

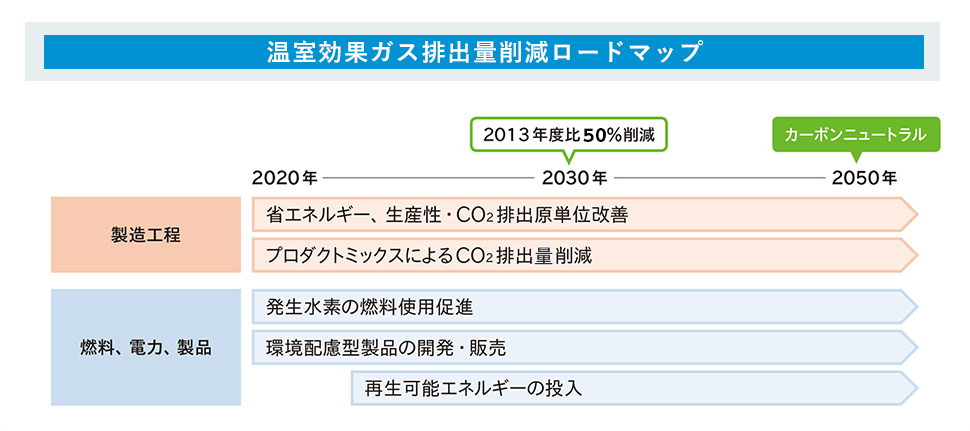

2030年に向けたビジョンと主な取り組み方針

「精密化学品の拡大を一層進めることにより成長を加速するとともに、温室効果ガス排出量の削減と脱炭素に向けた技術開発を進め、サステナブルな社会に貢献する創造的開発型企業」というビジョンを掲げ、主な取り組み方針としては下記施策を実施してまいります。

- 精密化学品事業の成長を果たしながら、CO2排出原単位を改善

- 再生可能エネルギーの導入

- プロダクトミックス(+生産性向上ポートフォリオ改革)

- 環境配慮型製品の開発推進

取り組み

温室効果ガスの排出量削減

非エネルギー由来Scope1

RC活動を始めた当初、当社の特殊ガス製品には地球温暖化係数(GWP)の高い製品が複数あり、これらの製造工程から排出される温室効果ガスは非エネルギー由来のScope1として当社が排出する温室効果ガスの大部分を占めていました。

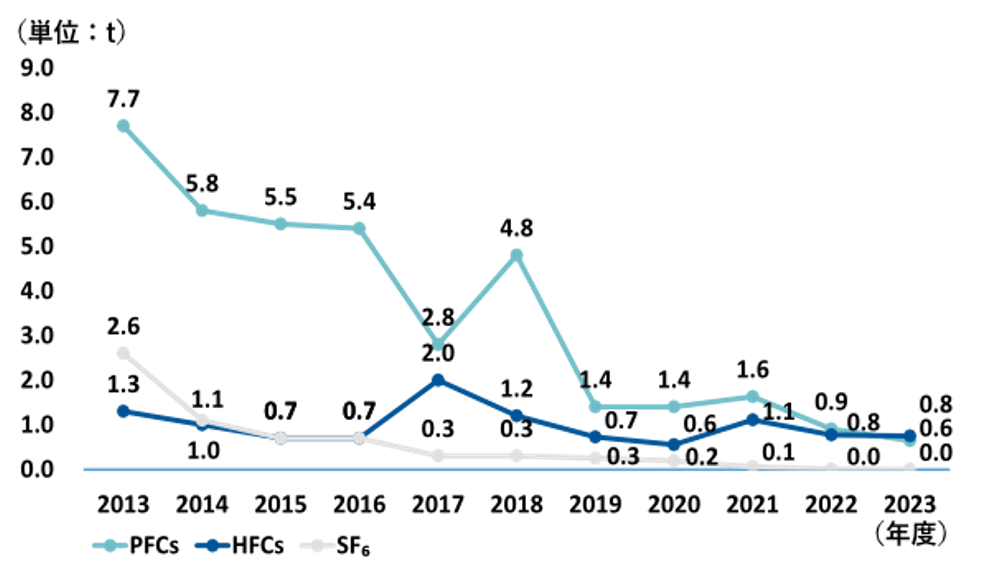

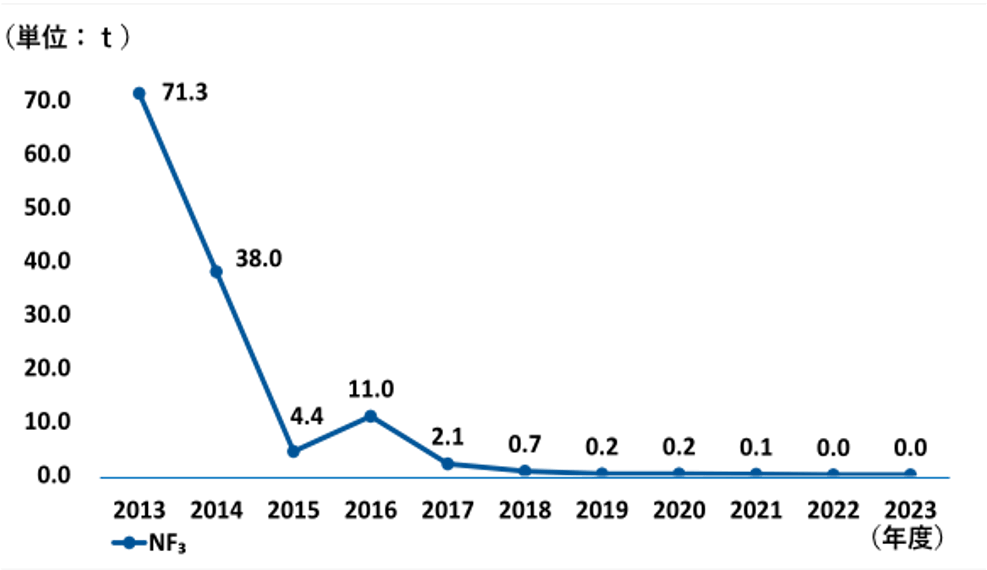

非エネルギー由来の温室効果ガス排出量削減のため、工程からの排出抑制に加えて2009年からは除害設備を導入し、製造工程から排出される温室効果ガス(PFCs、HFCs、SF₆、NF₃)を大幅に削減してきました。

2024年度は2013年度比で99.6%、2021年度比で79.4%削減(CO2換算)しました。

エネルギー由来Scope1+Scope2

当社は電気分解により得られたフッ素および塩素等から様々な化合物を生産しており、電気分解を行うために電力を多量に消費しています。

省エネルギー化や工程改善などによるエネルギー使用量の低減に取り組んできましたが、生産能力拡大などによりエネルギー使用量は増加し、エネルギー由来の温室効果ガスは横ばいで推移してきました。

当社がサステナブルな社会に貢献する「創造的開発型企業」へと成長していくため、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、中間目標としてエネルギー由来の温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比50%削減する目標を設定しました。

2024年度は2013年度比で26.0%削減、2021年度比で20.3%削減(CO2換算)しました。

第9次RC行動目標

- 〔目標〕CO2換算温室効果ガスの排出量を2021年度比20%削減(1年ごとに4%削減)

- 〔実績〕2024年度は2021年度比26.7%削減。(2013年度比89.0%削減)

太陽光発電設備の導入

2023年度、渋川工場、水島工場に太陽光発電設備を導入しました。省エネルギーを推進し原単位の向上を進めながら、再生可能エネルギーを創出、利用していくことで、温室効果ガス排出量の削減をより一層加速し、2050年カーボンニュートラルの達成を目指します。

水素の有効活用

渋川工場と水島工場では、生産工程で発生した余剰水素を水素ボイラーの燃料として有効活用し、省エネルギー化と温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。

サプライチェーン全体Scope3

原材料購入から客先での使用、廃棄までのサプライチェーンを通じた温室効果ガスの排出量(Scope3)を算定し、サプライチェーン全体での温室効果ガスの削減に取り組みます。

生産量当たりの消費エネルギー原単位の改善

電力多消費設備の改善や蒸気原単位削減などの積極的な活動を継続的に実施しています。

2023年度の省エネ法の改正に伴い、目標を見直しました。

2024年度は渋川工場は目標達成、水島工場は目標未達となりました。

エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換等に関する法律

第9次RC行動目標

- 〔目標〕工場生産量当たりの消費エネルギー量(原油換算)を2023年度比3%削減(1年毎に1%削減)

- 〔実績〕2024年度の実績は2023年度比、渋川工場は1.6%削減、水島工場は10.8%増加

第三者による検証・保証

当社は、当サイトおよび統合報告書等に記載する情報の信頼性をステークホルダーの皆様に保証するため、2023年度より第三者による検証を受審することといたしました。